園の魅力を伝えて保護者に選んでもらうにはどうしらたいいだろう?

園のホームページやチラシからお問い合わせはありますか?

保育施設では、チラシやホームページの原稿を

日毎保育をしている先生方や園長先生などが手作りしている場合が多いですよね。

作ったホームページやチラシから入園につながるお問い合わせがきたらいいですよね!?

先日、幼稚園関係の団体で副園長先生や主任先生向けに

「園児募集のためのチラシやホームページ作成」についてお話させていただきました。(アンケート結果はこちら)

チラシやホームページは、見た人に「園見学をしたい」「もっと知りたい」と思ってもらい、

実際に問い合わせや、来園などの行動してもらう工夫がとても大切です!

今回は研修でお伝えしたお話の中から、取り入れやすいポイントをまとめます。

こんにちは。ハルデザインの鶴田です。

「デザインで保育をもっとよくする」ことを目指して、保育園・幼稚園・こども園などの保育施設専門のパンフレットやホームページ制作を手がけています。

これまで全国200ヶ所以上の保育施設を訪問し、園ごとの個性や想いに触れてきました。そのたびに、「保育園って本当にみんな違っていて、それぞれの魅力がある!」と実感し、ますます保育施設が大好きになりました。

4歳の息子は保育園に通っていて、お仕事でもプライベートでも保育施設に関わる生活をしています。

だから私は、ただのデザイン事務所の人ではなく、

保育施設の魅力をどう伝えるか?を、いつも考えている、

ちょっと変わったデザイナーなのです。

チラシやホームページからお問い合わせもらうのって難しいですよね。

私自身、仕事を始めた当初は依頼されたものを形にするのが精一杯で、

ホームページやチラシからお問い合わせをもらうことができませんでした。

しかし、伝え方を工夫することで、

ホームページの問い合わせから園見学の予約が入った。

パンフレットの雰囲気がいいと言って、採用面接に学生が来てくれた。

とお客様から嬉しい言葉をいただくようになりました!!!!

少子化が進む現代には、園児募集にホームページやチラシの工夫が必要

最近、園児募集についてのご相談をいただくことが増えています。

実際に、保育施設の定員割れが全国的に問題となっていて、

少子化の影響や保育園ニーズの高まりにより、

認定こども園を含め、保育園機能に重心を置く園が増えてきた印象があります。

そうしたなかでも、

「幼児教育」にしっかりと取り組みながら、

園児を集めて運営されている幼稚園さんはとってもすごいいいっつつつ!!!!!と思います。

最近は、英語や水泳などの

“習い事的な要素” を

打ち出す園も増えています。

日々の保育を丁寧に行うことを重視している園もありますよね。

とはいえ、それぞれの園の魅力は、なかなか園を探している保護者に“伝わらない”こともあると思います。

だからこそ、

園の魅力を理解してくれる方に、ちゃんと届いてほしい。ですよね。

そこで

“伝え方” に工夫が必要なのです。

園児募集チラシの作り方|伝え方の工夫とデザイン例

ハルデザイン鶴田

ハルデザイン鶴田私が保育施設の先生方がチラシを作る上で気をつけている

ポイントを3つ紹介します!

チラシの目的や利用シーンを具体的にイメージして!

チラシを作るときは、「いつ」「どこで」「どんな目的で」「誰に向けて」「誰が使うのか」「いくらかかるのか」を意識して内容を決めましょう。

WHAT(何を)

例:子育て支援室のチラシを作ります。

WHEN(いつ使う/配るのか)

例:子育て支援室の開催日に合わせて配布します。

WHERE(どこで配るのか)

例:園や支援センターに置いて自由に持ち帰ってもらう/イベントや来園者に直接手渡しする。

WHY(目的)

例:子育て支援室のイベント参加や予約につなげる。

WHOM(対象)

例:地域で未就園児を育てている保護者(支援センター・保健センター利用者など)。

WHO(配布・活用する人)

例:園の先生が説明時に活用/担当者が保健センターへ郵送/市役所の保育課へ直接持参して依頼。

HOW MUCH(いくらかかるか・予算はどれくらいか)

予算が決まっている場合は、事前に金額を確認しておきましょう。

印刷部数や紙の種類、カラーかモノクロかによって費用は大きく変わります。

こうして目的やシーンを具体的にしておくことで、必要な情報やデザインの方向性が明確になり、効果的なチラシづくりにつながります。

いいな!と思うチラシを参考にしよう

チラシ作りの第一歩は、身近にある「いいな!」と思える事例を探すことから始めましょう。

デザインや色使い、写真の見せ方、キャッチコピーの書き方など、参考になる要素はたくさんあります。

気になるチラシは、業種や内容が異なっていても構いません。「なぜ惹かれたのか?」を分析すると、自分のチラシにも活かせるポイントが見えてきます。

例えば、

- 文字が少なく写真で魅力を伝えている

- 色使いが明るく、手に取りたくなる

- 見出しがわかりやすく、目的がすぐ伝わる

こうした「いい」と感じた要素を組み合わせて、自分の目的に合う形にアレンジすることで、より効果的なチラシが作れます。

参考のデザインを探すのにはPinterestが便利

1つのチラシで1メッセージ・1アクション

チラシは、1枚につき伝えることを1つに絞るのが効果的です。

特に「見た人にどんな行動を取ってほしいか」を明確にしましょう。

情報を詰め込みすぎると、読み手は「結局、何をすればいいの?」と迷ってしまいます。

チラシは一瞬で目を通され、すぐに捨てられてしまうこともあるため、「行動喚起(CTA)」の明確さが成果を左右します。

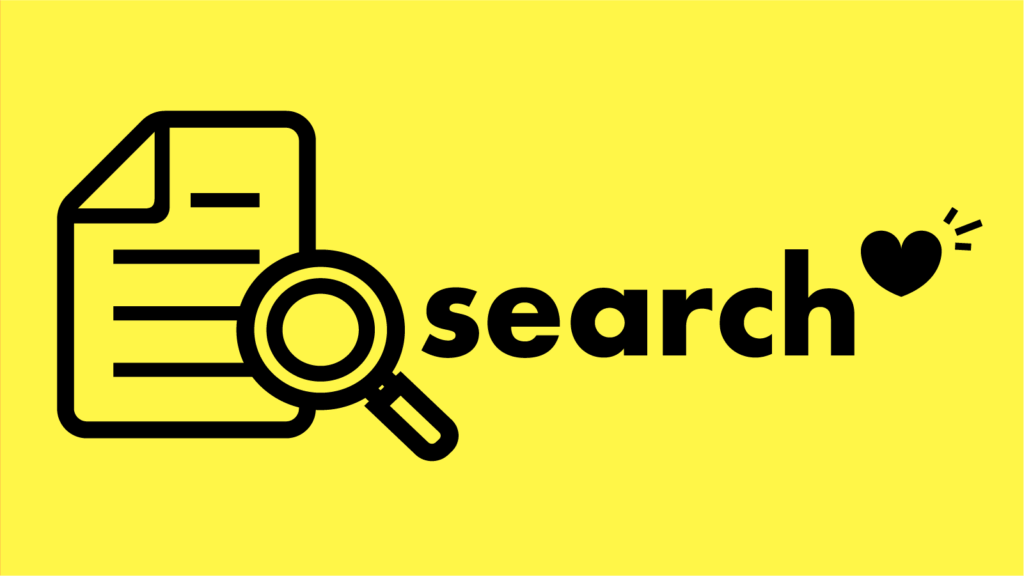

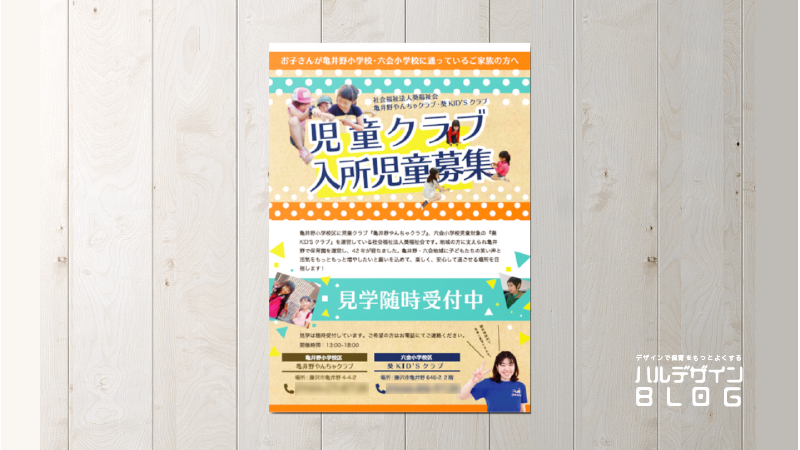

↑チラシ構成のアイディア

事例イメージ:子育て支援室のチラシ

A4サイズ片面で、幼稚園の園庭解放の参加者を募集するチラシを作るとします。

- 用途

園の外の掲示板に掲示/園内で配布/近隣の保健センターに設置 - 構成のポイント

上の方は「何をしてほしいか」を大きく明記(例:「園庭に遊びに来てね」)。

この場合、「0~3歳児が参加できる園庭解放に来てほしいこと」に絞って伝えます。

細かい文字は興味がある人だけが読むので、小さく下の方に掲載しています。

シンプルにすることで、チラシを手に取った人が迷わず行動に移せるようになります。

チラシの制作事例

文字サイズはどこまで小さくできる?

印刷された文字で判読できる最小サイズは5pt(1文字あたり約1.757mm)です。

ただし、しっかり読ませたい文字は 8pt程度 あった方が安心だと思います。

米印の注釈など補足的な文字は、5ptでも問題ないかもしれません。

ちなみに、横書きの文章が読みやすい文字数は 1行あたり30〜40文字程度 といわれています。私はそこまで厳密に文字数を気にしていませんが、小さい文字で横に長い文章は読みにくいため、誌面によっては 2段組や3段組 にすることがあります。(上の例の「実施日」「アクセス」「主催」の部分は3段組にしています。)

誌面に文字が入りきらないときは、まず文章を推敲して 文字数を減らす ようにしましょう。

そして、チラシのデザインの基本は「メリハリ」です。

- 最も伝えたいことは一番大きな文字で。

- 掲載は必要だけれど、興味を持った人だけが読めばいい情報は、小さい文字で扱いましょう。

キャンバの園児募集チラシのテンプレートいい感じですね!

見てもらえる・申し込みにつながる園児募集ホームページの作り方

対象ごとにランディングページ風の長いページを作る

ホームページを訪れた人は、

保護者Aさん

保護者Aさん自分には関係のない情報だ

と感じると、その時点でページを離れてしまいます。

そこで、知りたい情報や目的が異なる人ごとにページを分けて、

スクロールして読むだけで申し込みや問い合わせなどの行動に移れるよう設計します。

たとえば、

- 子育て講座を探している人と入園する幼稚園を探している人

→ 同じ保護者でも、求める情報の内容や優先度は全く違います。 - 幼稚園を探している保護者と保育園を探している保護者

→ 施設形態や利用条件、料金体系、保育時間など、知りたい情報が異なります。

こうした違いに合わせて、それぞれに特化した「ランディングページ(LP)風の長いページ」を作ります。

1ページの中で必要な情報が順番に出てくるため、他の情報に埋もれず、最後まで読んでもらいやすくなります。

構成は、人を行動に導く文章作成のフレームワーク**「PASONAの法則」**に沿って作成します。

Problem(課題)

例:「遊びと学びのバランスがよくて、生活習慣も身につく園を選びたい。でも何を基準に比べたら良いのか分からない…。」

Affinity(共感)

例:「“のびのびさせたい”と“学びの基礎も大事”の両方を叶えたい――そんな声を多くいただきます。園選びは、毎日の生活リズムや家庭の働き方にも直結する大切な決断ですよね。」

Solution(解決策)

例:「本園では“遊びを通した学び”を軸に、朝の支度・片付け・あいさつなどの生活習慣を丁寧に育みます。

- 園の特色:異年齢交流/自然あそび/専門講師によるリズム・体操

- 1日の流れ:登園〜自由遊び〜主活動〜昼食〜午後の活動〜降園

- 保育内容:言葉・数量感・体づくり・表現活動を日々の遊びに取り入れます

- 給食:自園調理。食物アレルギーにも配慮(要事前相談)

- 行事:運動会・生活発表会・親子遠足など“成長が見える”機会を大切に」

Offer(提案)

例:「まずは園見学へお越しください。教室の雰囲気や子どもたちの表情、先生の関わり方をご覧いただけます。個別のご相談もその場でどうぞ。」

Narrowing down(絞り込み)

例:「対象:来年度の年少(満3歳含む)入園をご検討のご家庭/見学は平日午前・要予約」

Action(行動)

例:「見学予約はこちら」ボタンを設置(予約フォーム/電話)。

※予約後、当日の持ち物・当日の流れを自動メールでご案内。

こうすることで、保護者の「不安」から始まり、「この園なら大丈夫そう」という安心感につなげ、最後に具体的な行動へ導くことができます。

PASONAの法則について知りたい方は

園のページに直接アクセスしてもらい、お問い合わせにつなげる

ページを訪れた保護者に行動してもらうためには、最後に必ず「次の一歩」を明示することが大切です。

たとえば、

- 「問い合わせボタンから幼稚園見学を予約してください」

- 「お電話でご予約ください」

といった、具体的な行動を促す案内を置くだけで、お問い合わせのハードルはぐっと下がります。

ちょっとした裏話

※ランディングページ風の長いページでは、「1日の流れ」や「申込方法」といった“お馴染みのコンテンツ”が埋もれて、探しにくくなることがあります。そこで、**ページ内リンク(アンカーリンク)**を活用し、知りたい情報へすぐ移動できるよう工夫しています。

この構成は、一般的な保育施設のホームページとは少し異なるかもしれません。

多くの園では「1日の流れ」や「行事」などが、それぞれ独立した1ページとして作られていることが多いからです。

昔はページの読み込み速度が遅く、コンテンツを分割してページ数を増やすことで表示を軽くする必要がありました。しかし現在は通信環境が大幅に改善され、ページの表示速度よりも ページ遷移の手間を減らす ことの方がユーザーにとって重要になってきました。

特に保育施設のホームページを見る人の多くは「園児募集」や「職員採用」が目的です。その他の情報はあまり重視されていません。さらに近年は、在園児の保護者向け情報の提供はホームページではなく、ICTシステムのアプリへと移行してきています。

こうした背景から、保育施設のホームページも従来の「コーポレートサイト型」(必要な情報にすぐアクセスできる形式)から、LP型(ランディングページ型) へと変化してきたと考えられます。もちろん、私だけがLP型を作っているわけではありません。

ただし、LP型にも課題があります。スクロール操作は簡単ですが、長いページは途中を読み飛ばされやすいという欠点もあるのです。今後はその弱点を補うような進化が進んでいくのではないかと予想しています。

ホームページの制作事例

園のホームページにアクセスしてもらうきっかけを意識的に作る

幼稚園のホームページには、「もともと園のことを知っている人」しか訪れにくいという課題があります。

つまり、園名を知っている人が検索してようやくたどり着く──それ以外の経路でアクセスされる“きっかけ”が少ないのです。

これはある意味では仕方のないことかもしれません。だからこそ、意識的にアクセスのきっかけを増やす工夫が必要です。

たとえば、

- チラシやパンフレットにQRコードを掲載する

- 行政のホームページに掲載されている情報を最新情報に保つ

- Googleマップ(Googleビジネスプロフィール)の園情報を充実させる

- 子育て支援イベントや園庭開放でホームページを案内する

こうした施策を組み合わせることで、園名を知らなかった人にもホームページを訪れてもらえるチャンスが広がります。

アクセスのきっかけを作ることは、そのまま見学予約や問い合わせのきっかけづくりにもつながります。

Googleマップに園の情報を掲載する方法

そして、

少ないアクセスを確実に問い合わせに繋げる

ための「導線設計」がとても大切です。

昨今の幼稚園の園児募集のための魅力を伝えるポイント3つ

子育て支援の取り組みをわかりやすく伝える

近年、園児募集の一環として子育て支援の取り組みを集客動線に活用する幼稚園が増えています。

園庭開放や親子教室、子育て講座などを通じて園を知ってもらい、信頼関係を築くことで入園へとつなげる流れです。

このとき大切なのは、**「初めての人が迷わず理解できる情報提供」**です。園側にとっては当たり前のことでも、利用者には分かりづらい点が多くあります。

例えば参加者から実際によく寄せられる質問には、こんなものがあります。

- 定期開催の場合、毎回参加しないといけないのか、それとも都合の良い時だけでいいのか?

- 料金は無料なのか、有料なのか?

- 開催場所は園なのか、近隣の児童館やホールなのか?

- 保護者向け講座の場合、子どもを見てくれる人(保育付き)がいるのか?

- 他園に通う子どもも参加できるのか?

- 対象年齢は? 1〜2歳限定なのか、それ以外もOKなのか?

こうした情報を チラシやホームページに明記 することで、初めての方も安心して参加しやすくなります。

また、当日の様子がイメージできる写真を添えるのも効果的です。園内の雰囲気や先生と子どもの関わりが伝わるだけで、「行ってみよう」という気持ちが高まります。

定期的に開催していれば口コミで自然に広がること多いようですが、事前に丁寧な説明があれば、口コミ以外のルートからも参加が広がっていくはずです。

多機能の幼稚園は機能の説明を充実

近年は、預かり保育や課外活動、送迎バス、子育て支援事業など、多機能化している幼稚園が増えています。

こうした園では、利用できる機能を保護者が理解できるように、情報をわかりやすくまとめることが重要です。

たとえば、

- 課外活動:英語、体操、音楽、絵画などの内容や曜日、対象年齢

- 送迎バス:運行エリア、時間帯(地図付きが便利)

- 預かり保育:利用時間、料金、条件

- 保護者用アプリ:連絡帳や欠席連絡、園からのお知らせ配信などの機能

- 制服・持ち物:園生活に必要な制服や通園バッグ

これらを写真や図、アイコンを交えて整理すると、文章だけよりも直感的に理解できます。

「この園なら自分の生活スタイルに合いそう」「安心して通わせられそう」と感じてもらえれば、見学や問い合わせにもつながります。

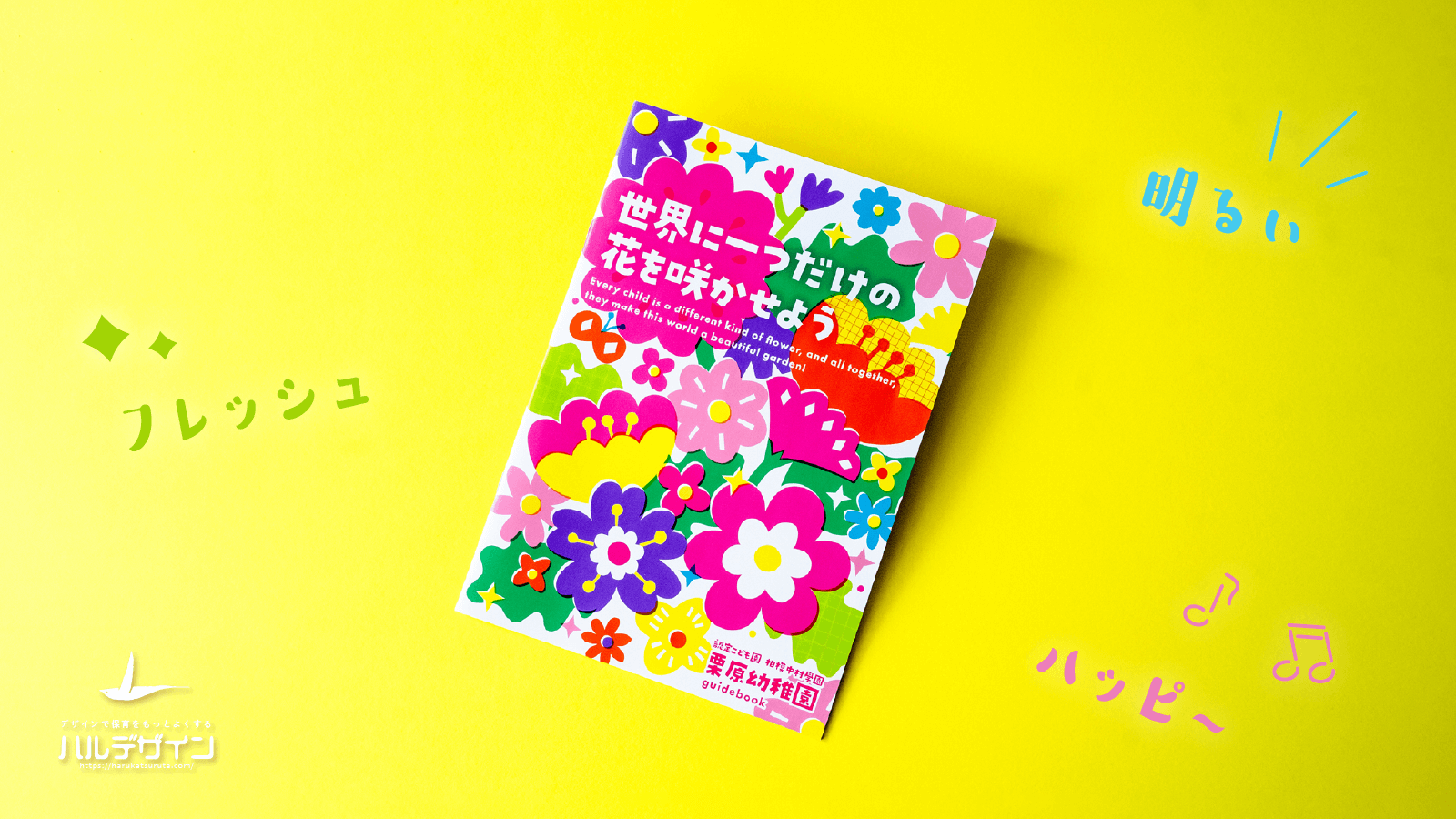

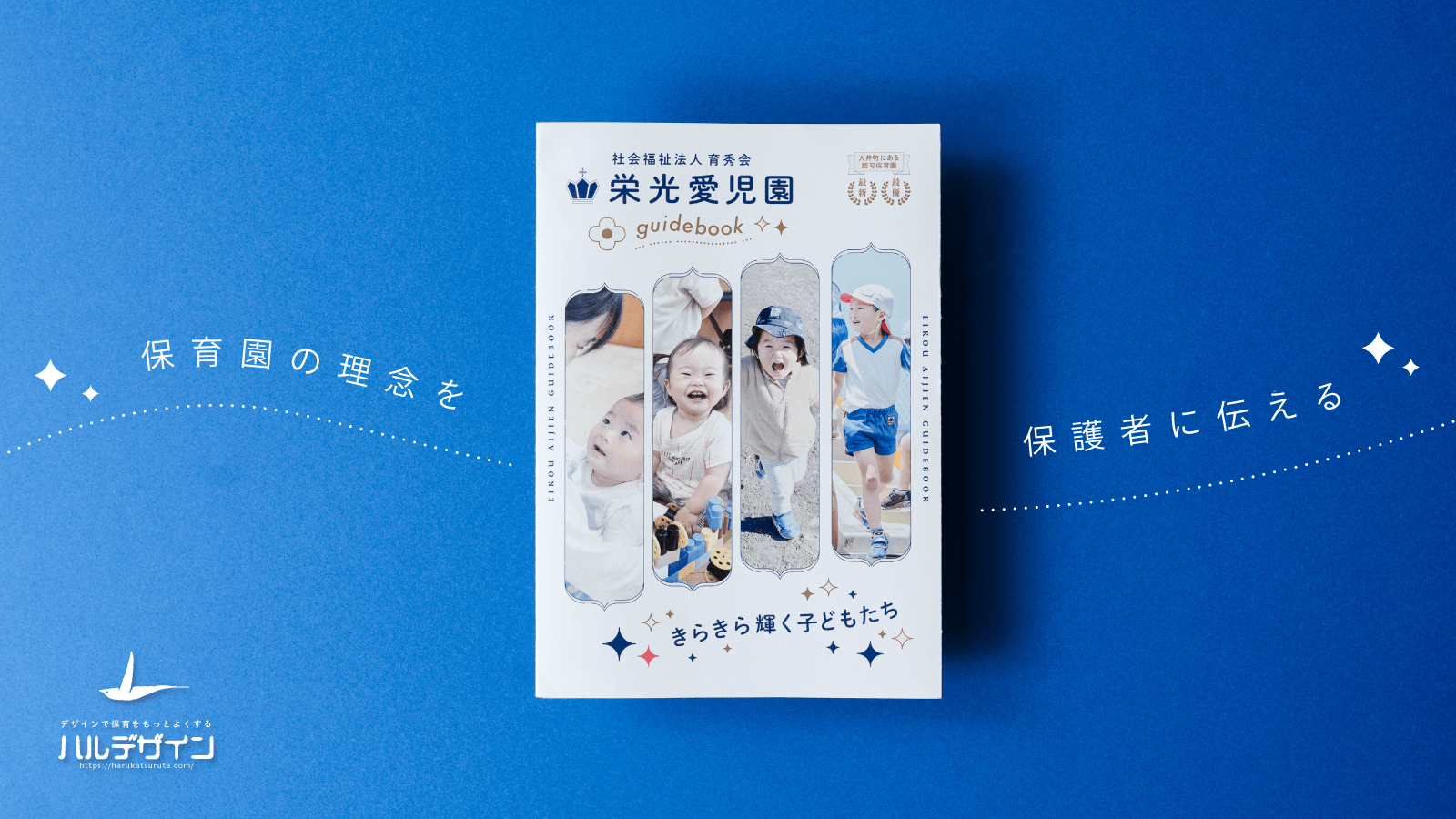

幼稚園パンフレットの制作事例

園らしい魅力にフォーカス。広報の中心に

従来の保育園や幼稚園のパンフレットでは、「概要」「地図」「1日の流れ」「行事」「活動」など、裏面に掲載する情報をメインで扱うことが多くありました。

もちろん、園の機能や基本情報をわかりやすく伝えることは大切です。

しかし、こうした項目は多くの園で内容に大きな差がなく、他園との差別化にはつながりにくいのも事実です。

そこで注目したいのが、園が大切にしている理念や保育観、環境構成へのこだわり、地域との連携といった、一見抽象的に思える要素です。

これらを丁寧に言葉やビジュアルで表現すれば、他にはない**“その園らしさ”**を伝えるオリジナルの広報ツールにすることができます。

結果として、園の考え方や雰囲気に共感してくれる保護者の目に留まりやすくなり、「ここに通わせたい」と感じてもらえるきっかけになっています。

園の魅力を表現

まとめ

園児募集のための広報は、単に情報を並べるだけでは十分な成果につながりません。

保護者が知りたい基本情報はわかりやすく整理しつつ、園ならではの魅力や価値観を伝える工夫が必要です。

- チラシやホームページは「誰に」「何をしてほしいか」を明確にする

- 対象や目的ごとに、必要な情報を1ページで完結できる構成にする

- アクセスのきっかけを意識的に作り、見学や問い合わせにつなげる

- 機能やサービスは写真や図を使って理解できるようにする

- 理念や保育観など、一見抽象的な要素も丁寧に可視化して差別化する

こうした視点で広報を見直すことで、保護者が「この園に通わせたい」と感じる瞬間を増やすことができます。

今日からできる小さな工夫から始めて、園の魅力をより多くの人に届けていきましょう。

今回の記事では伝え方=情報設計の工夫を中心に解説しました!

園児募集に重要な写真の撮り方についてはコチラ